Место: ул. Казанская, 50

Каменный Спасский собор был выстроен на древнем торгу вместо деревянной Троицкой церкви ещё в 1693 году. После большого пожара 1752 года, сильно повредившего храм, по Указу синода от 1761 года здесь решено было возвести двухэтажный храм. Строительные работы, затянувшиеся до конца века, были начаты с середины 1760-х годов. Этот собор был одним из первых сооружений нового классицистического стиля, пришедшего на смену пышным формам Вятского барокко в последней четверти XVIII столетия. Строительство храма по проекту неизвестного архитектора, хорошо знакомого со столичным зодчеством своего времени, с 1786 года перешло под надзор Ф. М. Рослякова. По его чертежам был установлен иконостас главного храма и приделов, последний из которых освятили только в 1818 году.

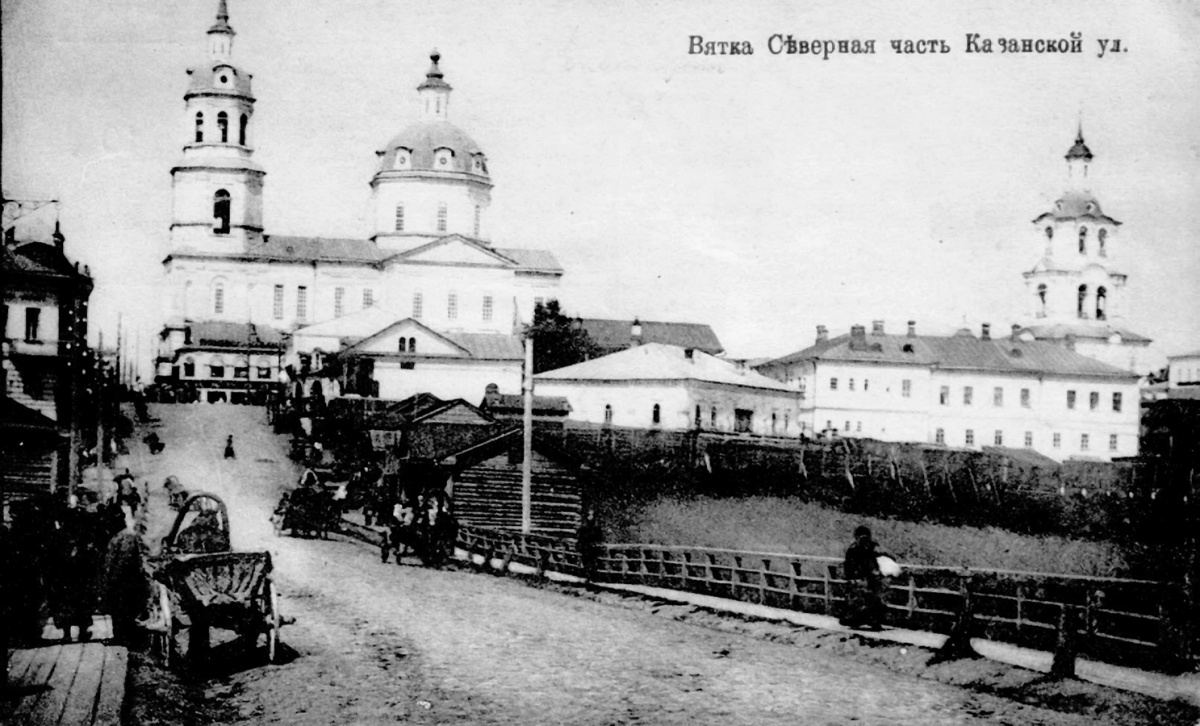

Расположенное на гребне спуска, ведущего к реке Вятке, здание играло заметную роль в планировке старой части города. Горделиво возвышаясь среди невысокой застройки, оно властно стягивало к себе перспективы окружающего ландшафта.

Импозантный двухэтажный собор имеет в плане форму креста. Площадь средокрестия, значительно превышающего примыкающие к нему боковые помещения, венчал широкий восьмигранник и световой барабанчик с изящной главкой на высоком лотковом куполе. Тенденция к центричности, ясно намеченная в объёмно-пространственном решении здания, нарушена удлинением западного рукава в результате пристройки трапезной и колокольни над папертью, что ставит постройку в ряд традиционных трёхчастных храмов, решённых «кораблём».

В архитектурном оформлении фасадов, выполненных в духе раннего классицизма, ещё много черт уходящего барокко: восьмигранные объёмы завершений, заглубление окон (расположение их в нишах), активное членение плоскости стен пилястрами и филёнками. Торцы рукавов креста, завершённые треугольными фронтонами, оформлены в виде пилястровых портиков строгого тосканского ордера. Междуэтажный карниз членит здание по горизонтали в соответствии с внутренней организацией пространства. Высокие арочные окна, акцентированные по первому этажу замковыми камнями, ритмично прорезают стены фасадов. Но в декоративном оформлении уже нет пластичных и живописных деталей, присущих стилистике барокко, простые профили карнизов и оконных обрамлений, филёнки над окнами первого этажа и прямоугольные ниши под окнами второго, строгий ритм пилястр, слегка раскре- повывающих карнизы, — всё строго и лаконично.

Более богаты по своей пластике нижние ярусы колокольни. Эффектно оформлена рустом арка входа с замковым камнем над ней. Пилястры, фланкирующие арку, наложены на крупный руст. По центру фасадов второго яруса колокольни расположены окна в арочных нишах, вписанных ещё в одну нишу — прямоугольную. Эта игра форм усилена глубокими и низкими полукруглыми впадинами между пилястрами, гранёными верхними ярусами колокольни с фигурной кровлей и шпилем, лучковыми люкар- нами. Но барочные детали не превалируют в художественном образе постройки, органично сливаясь с общим спокойным характером архитектурно-декоративной композиции.

Собор имел большое значение в истории художественной культуры края. Среди местных икон, украшавших иконостас главного придела, находились особенно почитаемые на Вятке иконы Нерукотворного Спаса, писанные в Москве. Одна из них, датированная 1648 годом, была написана «искусным изографом» по велению царя Алексея Михайловича «в утешение жителям» взамен чудотворной вятской иконы, которую в 1647 году увезли в Москву и поместили в Новоспасский монастырь. Вторая икона также представляла список с вятской чудотворной иконы Спасителя, но датировалась более поздним временем — 1714 годом.

Вид на Спасский собор и южную часть города. 1895-1905 гг. Фото ЦГАКО

Вид на Спасский собор с перекрестка Преображенской и Казанской улиц. 1900 — 1910 гг. Фото С. А. Лобовиков.

Спасский собор и приказная изба (в центре снимка). 1910 — 1917 гг. Почтовая карточка изд. контрагентства А. С. Суворина

Спасский собор. 2019 г. Фото Людмила Калинина