Место: ул. Московская, 2а

Весной 1763 года в кремле на месте сгоревшего при пожаре 1752 года архиерейского подворья и рядом со строящимся Троицким Кафедральным собором архиерейские и монастырские каменщики заложили новый каменный дом. «Ведомости о церковном и монастырском строении …» сообщали, что «начата вновь строить Крестовая церковь об одном престоле во имя Алексия Человека Божия и при ней дом архиерейской каменной же о два апартамента …». Постройкой собора и дома руководил тогда бывший ученик Д. В. Ухтомского поручик архитектуры И. Г. Кутуков. В личном письме вятскому архиерею от 7 сентября 1763 года московский архитектор сообщал, что теперь уже не вправе поручить Кутукову составить смету «по опробованными данным от меня для строения Катедрателного вашего собора и дому планам и фасадам», поскольку он послан в Вятку по указу сената.

К концу первого строительного сезона цокольный этаж дома был сложен и перекрыт сводами. «Вчерне» строение окончено к 1774 году, отделка же и украшение церкви продолжались ещё долго и завершились при архиепископе Лаврентии II Барановиче.

Стены каменные, сложены из большемерного кирпича размером 295x140x64 мм с вложенными местами опочными камнями, на известковом растворе. Цоколь облицован плиткой из опоки толщиной 25 мм. Перекрытия (кроме цокольного этажа) балочные. Полы нижнего этажа из опочных плит. Кровля первоначально из пластового железа 1×1 аршин, позже — из обычного кровельного железа. В конце XVIII века между домом и собором устроен крытый переход. Тогда же, возможно, по чертежам Ф. М. Рослякова, к южному фасаду сделаны две пристройки, а часть южной стены здания между ними разобрана в 1841 году. В 1867 — 1868 годах перестроены и «благолепно украшены» помещения Крестовой церкви, после чего главный храм освящён во имя Знамения Божией Матери, а вновь устроенный придел — во имя Алексия. При этой перестройке над церковью появляется световой барабан с главкой. В 1900 году закончилась ещё одна перестройка, длившаяся три года, при которой на западном фасаде поставлена колокольня.

0 10м

В 1918 году здание муниципализировано и занято Вятским городским советом. В 1920 году помещения церкви отданы клубу имени Карла Либкнехта. В начале 1930-х годов их занял пионерский клуб. В конце 1940-х годов проведена последняя реконструкция по проекту архитектора Б. В. Зырина, и бывший архиерейский дом стал Дворцом пионеров. В 1966 году решением облисполкома он объявлен памятником истории, а в 1992 возвращён епархии.

Постройка архиерейского дома почти одновременно с Кафедральным собором при участии мастера русского барокко Д. В. Ухтомского оказала большое влияние на архитектуру вятского региона, став школой подготовки мастеров каменного дела из вчерашних монастырских и архиерейских крестьян и хлыновских посадских людей. Это здание — одно из очень немногих, сохранившихся до наших дней, является памятником архитектуры тем более ценным, что постройки Д. В. Ухтомского в Москве (Красные ворота, Кузнецкий мост) история не сохранила.

Архиерейский дом. 2015 г. Фото Станислав Суворов

Бывшие архиерейские палаты. 1919 г. Фото pastvu.com

Городской Дворец пионеров. 1954 г. Фото pastvu.com

Городской Дворец пионеров. 1955 г. Фото А. Скурихин

Городской Дворец пионеров. 1972 г. Фото ЦГАКО

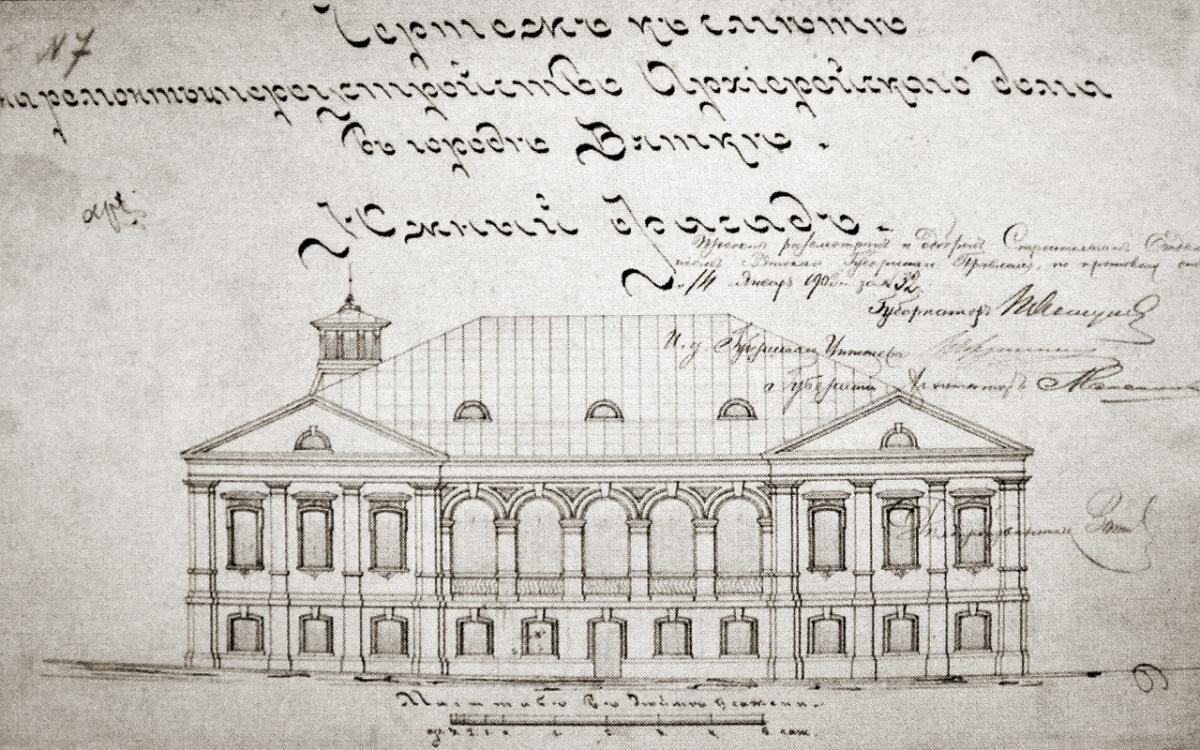

И. А. Чарушин. Чертеж нового южного фасада архиерейского дома в городе Вятке